今日7月4日は、アメリカの独立記念日だね。

そうだな。

AIにアメリカの独立の物語でも書いてもらうか?

いや……。

今回独立するのは、コチラです♪

【プロンプト(指示文)】

福島県が日本から独立する物語を1000文字程度で書いてください。

はい、承知いたしました。福島県が日本から独立する物語を1000字程度で書き上げます。

『福島独立物語:希望の光』

2045年3月11日、東日本大震災から34年目の節目に、福島県は、世界を驚愕させる宣言を発表した。「福島共和国」の樹立である。

それは、決して衝動的な決断ではなかった。震災と原発事故によって深い傷を負った福島県は、復興の道のりの中で、常に中央政府との間に温度差を感じていた。除染、賠償、風評被害対策、そして何よりも福島の未来像。国が提示する施策は、常に画一的で、福島の住民の切実な声に応えているとは言い難かった。

転機は、2040年代に入って訪れた。福島イノベーション・コースト構想が実を結び、ロボット産業、再生可能エネルギー産業が飛躍的な発展を遂げたのだ。特に、放射性物質を分解する新素材の開発は、不可能とされた帰還困難区域の再生に光明をもたらした。福島は、もはや国の補助金に頼る存在ではなく、自立した経済力を持つ地域へと変貌を遂げていた。

しかし、経済的な自立とは裏腹に、精神的な「独立」への渇望は募る一方だった。特に、原発事故の責任問題は未解決のままであり、国は常にその責任を曖昧にしようとしていた。そして、何よりも、福島の未来を福島自身で決定したいという住民の強い願いがあった。

「我々は、過去の犠牲の上に、未来を築く。もはや、我々の運命を他者に委ねることはしない。」

そう宣言したのは、初代福島共和国大統領に就任した、かつて浪江町の酪農家であった佐藤健一氏だった。彼の言葉は、長年にわたる福島の苦難と、そこから生まれた強い意志を代弁していた。

独立宣言に対し、日本政府は当初、強硬な態度で臨んだ。しかし、国際社会は福島の独立に理解を示した。震災と原発事故という未曾有の災害からの復興、そして自力での経済再生を果たした福島の姿は、多くの国の共感を呼んだのだ。特に、国連は、福島の「自己決定権」を尊重する立場を表明し、日本の強硬策を牽制した。

福島共和国は、平和的な独立を目指し、日本政府との粘り強い交渉を続けた。その結果、経済協力、国境管理、そして在日福島県民の権利保護など、多岐にわたる協定が締結された。日本政府は、国際社会からの圧力と、福島の揺るぎない決意の前に、最終的に独立を承認せざるを得なかった。

独立後の福島共和国は、持続可能な社会のモデルケースとして、世界から注目を集めることとなる。再生可能エネルギーの導入率は100%を達成し、食料自給率も飛躍的に向上した。教育には特に力を入れ、福島の歴史と文化を尊重しつつ、グローバルな視点を持つ人材の育成に努めた。

もちろん、独立は万能薬ではなかった。経済的な課題、人口減少、そして依然として残る風評被害など、多くの困難が待ち受けていた。しかし、福島の人々は、自らの手で未来を切り開くという強い意志を持ち続けていた。

2050年、福島共和国は独立5周年を迎えた。その記念式典で、佐藤大統領はこう締めくくった。「我々の独立は、誰かへの反抗ではない。これは、福島の地で生きる我々が、自らの手で希望の光を灯した証である。」

福島の独立は、単なる地方の分離独立ではなく、困難を乗り越え、自らの手で未来を創造する人間の尊厳を示す、希望の物語として、歴史に刻まれることとなる。

終わり

なぜ福島!?

最初は北海道にしようと思ったんだけど、北海道って、地理的に独立できそうでしょ?

だから、場所的に独立できそうにないところにしたんだよね。

あと、昔の話だけど、福島県に住んでいたことがあってね。すごく愛着があるんだよ。

北海道は独立できそうだと思っていたのか。

平和的な独立のほかに、武力を使った独立の話も書いてもらったよ。

『福島独立物語:希望を撃ち出す力』

2040年代後半、日本国内の不満は頂点に達し、特に復興の遅れと政府の強硬姿勢に晒される福島県では、独立への機運が高まっていた。2048年、政府による「福島特別管理区域法案」の強行採決は、県民の怒りを爆発させ、独立の是非を問う県民投票で圧倒的な賛成を得るに至った。

しかし、政府は独立を認めず、自衛隊の派遣をちらつかせた。これに対し、福島県は「福島義勇軍」を結成し、政府軍との対立は避けられないものとなった。

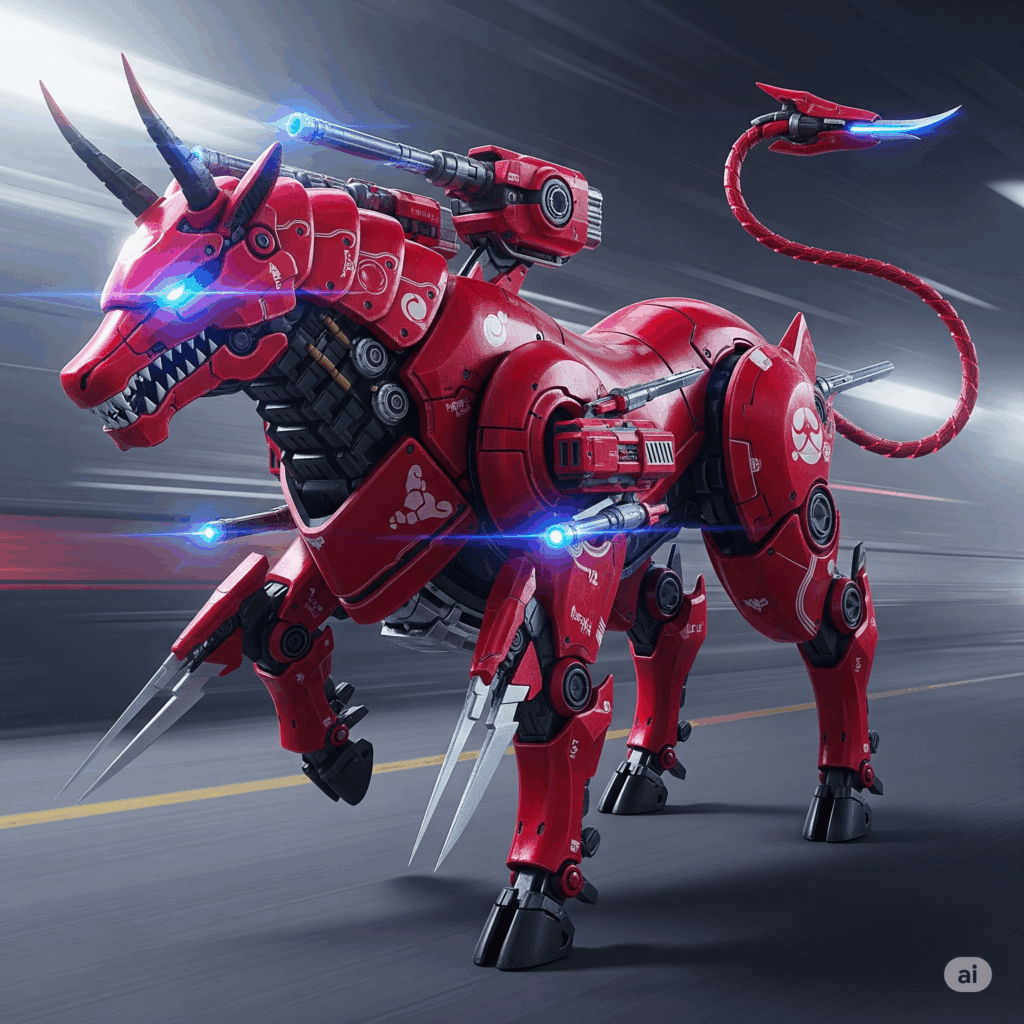

戦力で劣る福島義勇軍にとって、政府軍に対抗するための切り札が必要だった。そこで投入されたのが、福島県が秘密裏に開発を進めてきた独自兵器群である。

その一つが、「白虎(びゃっこ)」と名付けられた機動兵器だった。原発事故の瓦礫処理や災害救助で培われたロボット技術を応用し、高い機動性と堅牢な装甲を持つ二足歩行兵器として開発された。両腕には、高出力の電磁加速砲「雷霆(らいてい)」を装備し、遠距離からの精密射撃を可能とした。

さらに、「朱雀(すざく)」と呼ばれる無人航空機も投入された。これは、農業用ドローン技術を転用し、ステルス性能と電子戦能力を高めたもので、敵のレーダー網を掻い潜り、情報収集や電子攻撃を行う。武装として、小型の誘導ミサイルや妨害電波発生装置を搭載していた。

そして、最も注目すべき兵器が、「麒麟(きりん)」と呼ばれる移動式エネルギー砲だった。福島県内の再生可能エネルギー研究施設で開発された高エネルギー収束システムを応用し、短時間で大出力を一点に集中して射出する。その威力は、政府軍の装甲車両を一撃で破壊するほどだったが、エネルギー充填に時間を要するという弱点もあった。

2049年春、政府軍が福島県への侵攻を開始すると、福島義勇軍はこれらの独自兵器を投入し、果敢に抵抗した。白虎は、雷霆の強力な一撃で政府軍の戦車を次々と撃破し、朱雀は敵の通信網を麻痺させ、正確な情報を義勇軍に提供した。麒麟は、要所で使用され、政府軍の進撃を食い止める決定的な役割を果たした。

特に、阿武隈山地での攻防戦では、白虎の機動性と雷霆の射程距離が活かされ、狭隘な地形を利用したゲリラ戦術と相まって、政府軍に大きな損害を与えた。また、沿岸部では、朱雀による電子戦が展開され、政府軍の指揮系統は混乱し、思うように兵力を展開することができなかった。

福島県が独自開発した兵器の投入は、戦況を大きく変えた。当初は圧倒的な戦力差があったにもかかわらず、福島義勇軍は政府軍の侵攻を食い止め、膠着状態に持ち込んだ。国際社会からの停戦と対話を求める声が高まる中、政府も強硬姿勢を維持できなくなり、和平交渉に応じる姿勢を見せ始めた。

数ヶ月にわたる衝突の末、国際社会の仲介により停戦が成立。粘り強い交渉の結果、2050年3月11日、福島共和国は独立を達成した。それは、県民の強い意思と、独自開発された兵器による抵抗がもたらした、苦難の末の勝利だった。福島共和国は、この独立を、平和と自立の象徴として、未来へと語り継いでいくこととなる。

終わり

出てくる兵器のイラストをAIに描いてもらったよ。

お、おう……。

なんと言うか、「男の子」って感じだな。

ついでに、物語に登場していないけど「赤べこ型兵器」のイラストをAIに描いてもらったよ。

ぜんぜん赤べこじゃないけど、かっこよ。

まぁ、仲よくしてくれていた福島の人たちはみんな優しかったから、武力行使なんてないけどね。

以下、広告です。

本物のあかべこです。かわいい。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49eb77e4.14f89fdc.49eb77e5.178f9aeb/?me_id=1311082&item_id=10001668&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmeihann%2Fcabinet%2F06942398%2Fimgrc0085210109.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)