暑いねぇ。

あまり気温が上がらない地域に住んでいるんだけど、猛暑日だよ。

ウェザーニュースアプリで、見たことのない太陽のアイコンが出ているよ。

金に糸目をつけずにアイスを買いたくなるな。

うん。暑いの耐えた自分にご褒美、みたいな感覚でね。

そんな理由でいちいち食料を買っていたら、生活習慣病まっしぐらだね。

今日は、AIにこんなプロンプト(指示文)を出してみたよ。

【プロンプト】

猛暑日の物語を1000文字で書いてください。

前回同様、どうしても短くできなかったようで、文章のボリュームがあるよ。

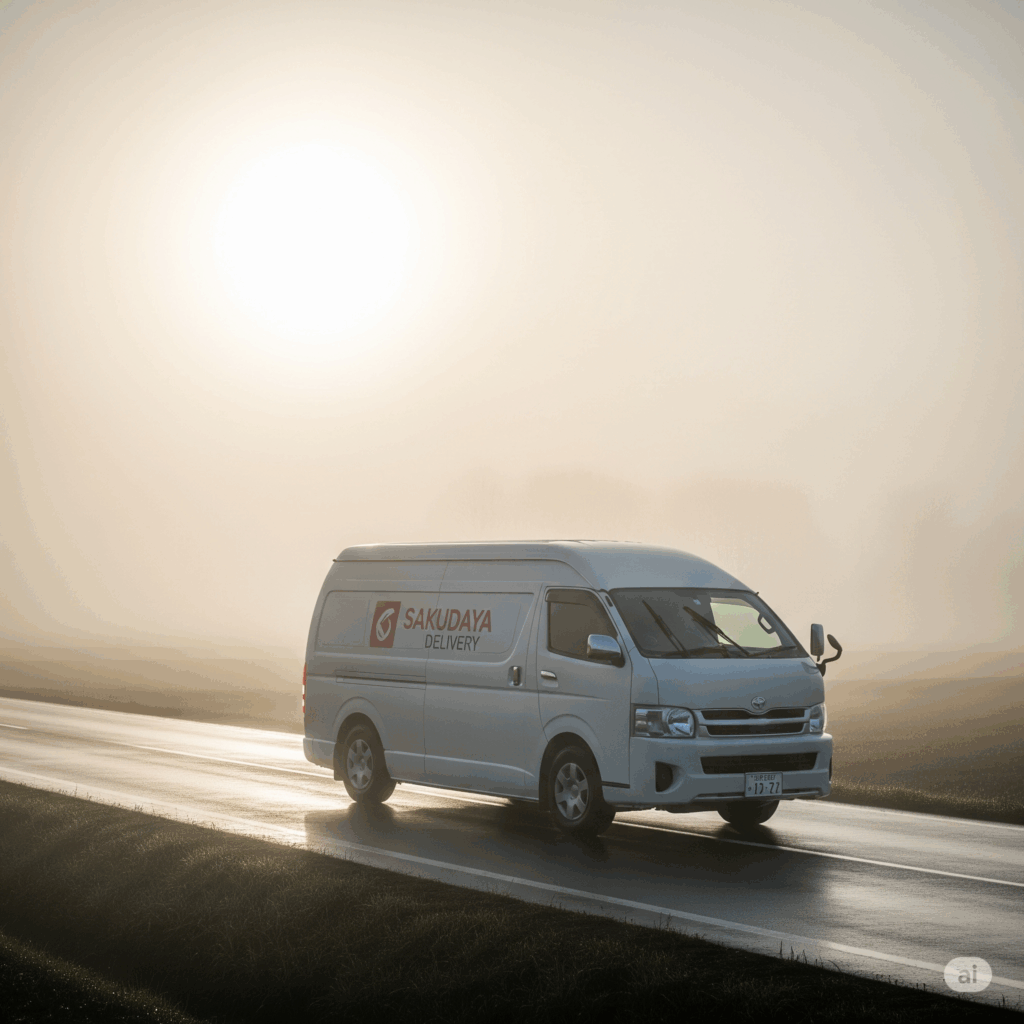

『幻影の朝靄』

2025年7月23日、月見坂町(つきみざかちょう) は深い霧に包まれていた。前日の猛暑が嘘のように、ひんやりとした空気が肌を撫でる。木村雄太は、いつもより少し肌寒い朝に目を覚ました。配達の準備のため外に出ると、あたり一面が乳白色のカーテンで覆われていることに気づいた。こんな濃い霧は、月見坂町でも珍しい。

「まるで、この世の終わりみたいだな…」

雄太は呟きながら、配達用の軽バンに乗り込んだ。ヘッドライトの光が、濃密な霧の中でかろうじて数メートル先を照らす。ゆっくりと車を走らせると、いつも見慣れた景色が、まるで別の世界の風景のように感じられた。道の両側の牧草地も、遠くに見えるはずの山々も、全てが霧の中に吸い込まれて消えている。

最初の配達先であるカフェ「そよ風」に到着した時、雄太は奇妙な違和感を覚えた。カフェの前に立つはずの大きな樫の木が、そこにないのだ。代わりに、普段は生い茂る草木もない、広々とした空間が広がっている。

「あれ?」

雄太は車を降り、目を凝らしたが、やはり樫の木は見当たらない。昨日の猛暑で、自分が幻覚でも見ているのだろうか?いや、そんなはずはない。雄太は不安になりながらも、カフェのドアを開けた。

「おはようございます!」

いつものように挨拶をすると、カフェのママが振り返った。しかし、その顔を見て雄太は息を飲んだ。ママの顔には、今まで見たことのないような深い皺が刻まれ、髪には白いものが目立つ。まるで、数十年歳をとったかのようだった。

「あら、いらっしゃい。今日も遠いところからご苦労様ね」

ママの声は、以前と同じ優しい響きがあったが、どこか遠くから聞こえるような気がした。雄太は困惑しながらも、パンを渡し、代金を受け取った。カウンターに置かれた日付を見ると、「2055年7月23日」と表示されている。

「えっ…?」

雄太は目を擦り、もう一度日付を確認した。やはり、2055年。彼は、30年後の未来にタイムスリップしてしまったのだろうか?

店を出ると、霧はさらに濃さを増していた。雄太は急いで車に戻り、次の配達先に向かった。しかし、どの店も様子がおかしい。閉まっている店もあれば、全く違う看板に変わっている店もある。道行く人も、見慣れない服装をしている。

混乱の中、雄太は偶然にも、古い商店街の一角に見慣れた看板を見つけた。「麦の穂」。自分の働くパン屋だ。雄太は吸い寄せられるように、店の前まで走った。ガラス越しに中を覗くと、見慣れたオーブンと、しかし知らない老人がパンを焼いている。

雄太は震える手でドアを開けた。店に入ると、香ばしいパンの匂いが鼻腔をくすぐる。

「あの…」

雄太が声をかけると、老人がゆっくりと振り返った。その顔は、間違いなく店主の田中さんだった。しかし、彼もまた、雄太が知る田中さんよりもはるかに年老いていた。

「おや、いらっしゃい。若いお客さんだね」

田中さんは優しく微笑んだ。雄太は、自分がタイムスリップしてきたことをどう説明すればいいのか分からなかった。

「田中さん…ですよね?」

雄太の問いに、田中さんは少し驚いた顔をした。

「そうだよ。君は…どこかで会ったことがあるかな?」

雄太は、田中さんの記憶の中に、今の自分はいないことを悟った。彼は、この30年の間に、何らかの理由で姿を消してしまった人間なのだ。

その時、店の奥から、聞き覚えのある声が聞こえた。

「おじいちゃん、そろそろパン焼き上がるよ!」

声の主は、20歳くらいの若い女性だった。彼女の顔を見て、雄太は凍りついた。それは、若かりし頃の母に瓜二つだったのだ。

「ああ、千春、ありがとう」

田中さんが女性に声をかけた。千春。それは、雄太の母の名前だった。

雄太は、言葉を失った。目の前の女性が、自分の娘、つまり未来の自分と母の間に生まれた子供なのかもしれない。しかし、彼には結婚した記憶も、子供が生まれた記憶もない。

混乱と絶望の中、雄太は店を飛び出した。外は、相変わらず濃い霧に包まれている。彼は無我夢中で車に乗り込み、アクセルを踏んだ。どこへ向かうべきか、何も分からない。ただ、この奇妙な世界から逃げ出したい一心だった。

どれくらいの時間走り続けたのだろうか。車の燃料が切れ、雄太は道路の真ん中で立ち往生してしまった。霧は少しずつ薄れ始め、遠くの空に、うっすらと朝日が見え始めた。

すると、雄太の目の前で、霧の中に光の渦が現れた。渦はみるみるうちに大きくなり、雄太は吸い込まれるような感覚に襲われた。

眩しい光が収まると、雄太はいつもの軽バンの中で、ハンドルに突っ伏していた。車のエンジンはかかったままで、エアコンの冷たい風が顔に当たっている。目の前には、見慣れたカフェ「そよ風」の看板と、その前に立つ大きな樫の木。そして、車のラジオからは、いつものニュース番組が流れている。

「…本日の月見坂町の最高気温は32度を予想しております。昨日までの猛暑は一時的に落ち着く見込みですが、熱中症には引き続きご注意ください…」

ラジオの音声が、雄太の耳に心地よく響く。時計を見ると、2025年7月23日の午前7時。いつも通りの時間だった。

夢だったのだろうか?しかし、あのリアルな感覚は、とても夢とは思えなかった。未来の田中さんや、母に似た女性の姿が、鮮明に脳裏に焼き付いている。

雄太はゆっくりと車を降り、カフェのドアを開けた。いつものように、カフェのママが優しい笑顔で迎えてくれる。彼女の顔には、深い皺など一つもない。

「あら、木村さん、おはよう。今朝は霧がすごかったわね」

ママの声は、雄太が知るいつもの声だった。

雄太は、あの奇妙な体験を誰にも話すまいと心に決めた。しかし、その日の配達中から、彼の身にはいくつかの小さな、しかし無視できない変化が起こり始めた。

いつものようにパンを配達していると、ふと、あるカフェの店先に、以前はなかった小さな花壇があることに気づいた。色とりどりの花が丁寧に植えられており、手入れの行き届いた様子だった。昨日は、こんな花壇はなかったはずだ。しかし、カフェの店員に尋ねても、「ええ、ずっと前からありますよ」と不思議そうな顔をされるだけだった。

また別のレストランでは、メニューが以前と微妙に変わっていた。新しい料理がいくつか加わっており、以前の人気メニューが消えている。まるで、自分がいない間に何かが変わってしまったかのような感覚だった。

その日の夕方、パン屋に戻ると、店主の田中さんが珍しく庭の手入れをしていた。

「お疲れさん、雄太君」

田中さんはいつものように声をかけたが、その顔には、雄太が見た未来の老人の面影が、ほんの一瞬だけ重なったように見えた。気のせいだろうか。

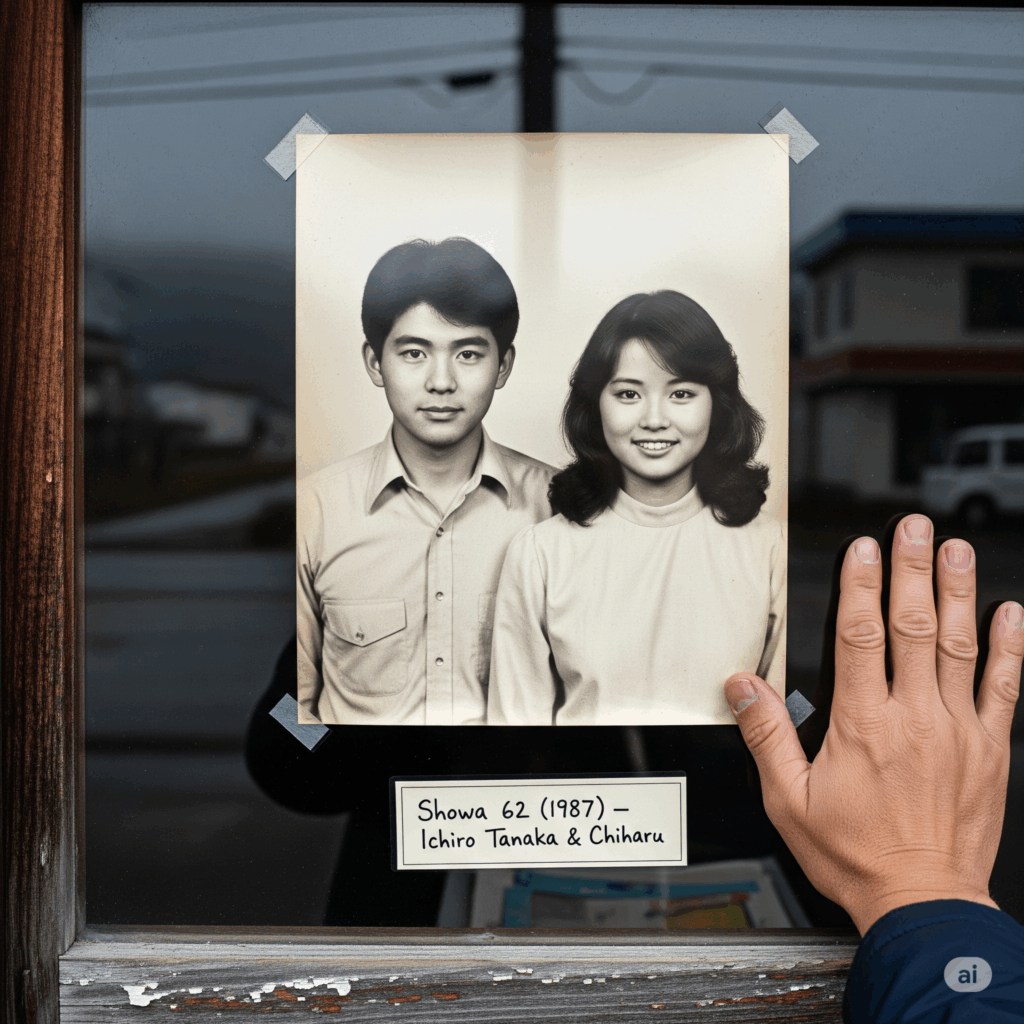

さらに数日後、雄太は街の古い写真館の前を通りかかった。何気なくショーウィンドウに飾られた昔の白黒写真を見ていると、一枚の写真に目が釘付けになった。それは、若い頃の田中さんと、その隣に立つ少し照れたような表情の若い女性が写っていた。その女性の顔は、霧の中で見た、母に瓜二つの女性とそっくりだったのだ。写真には、「昭和六十二年 田中一郎・千春」という文字が添えられていた。雄太は息を飲んだ。未来で田中さんの傍にいた女性は、やはり自分の母親だったのだ。

それからというもの、雄太は時折、未来で見た光景の断片を、今の日常の中に垣間見るようになった。以前はなかったはずのものが突然現れたり、知っているはずのものが少しだけ変わっていたり。まるで、未来の微細な変化が、わずかに現在の世界に波紋を広げているかのように。

雄太は、あの霧の中の体験が、単なる夢ではなかったことを確信し始めていた。そして、自分が確かに未来を見たという事実に、深い戸惑いと、ほんの少しの期待を抱き始めた。未来で出会ったかもしれない家族の存在。それは、雄太の心に小さな灯火をともし、彼の日常に、これまでとは違う、静かな探求の色を添えていた。

終わり

変な霧が出てもいいから、明日は涼しくなってほしいよ。

だな。

でも残念なことに、ウェザーニュースのアプリでは不吉な太陽のアイコンが出ているぞ。

以下、広告です。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a9702d4.acde5542.4a9702d5.3d9fbcc4/?me_id=1410760&item_id=10000508&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsedrick%2Fcabinet%2F11863436%2F1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)