夏だね。お祭りの多い時期になるね。

そうだな。近くの神社でも、週末祭りをやるみたいだ。

出店の食べものって、なんで子どものころはおいしく感じたんだろう。

場の雰囲気って大きいよね。きっと。

今回は、お祭りの物語をAIに書いてもらうことにするよ。

【プロンプト(指示文)】

日本のお祭りが舞台の物語を、1000文字程度で書いてください。

今回はどうしても短くできなかったみたいです(笑)

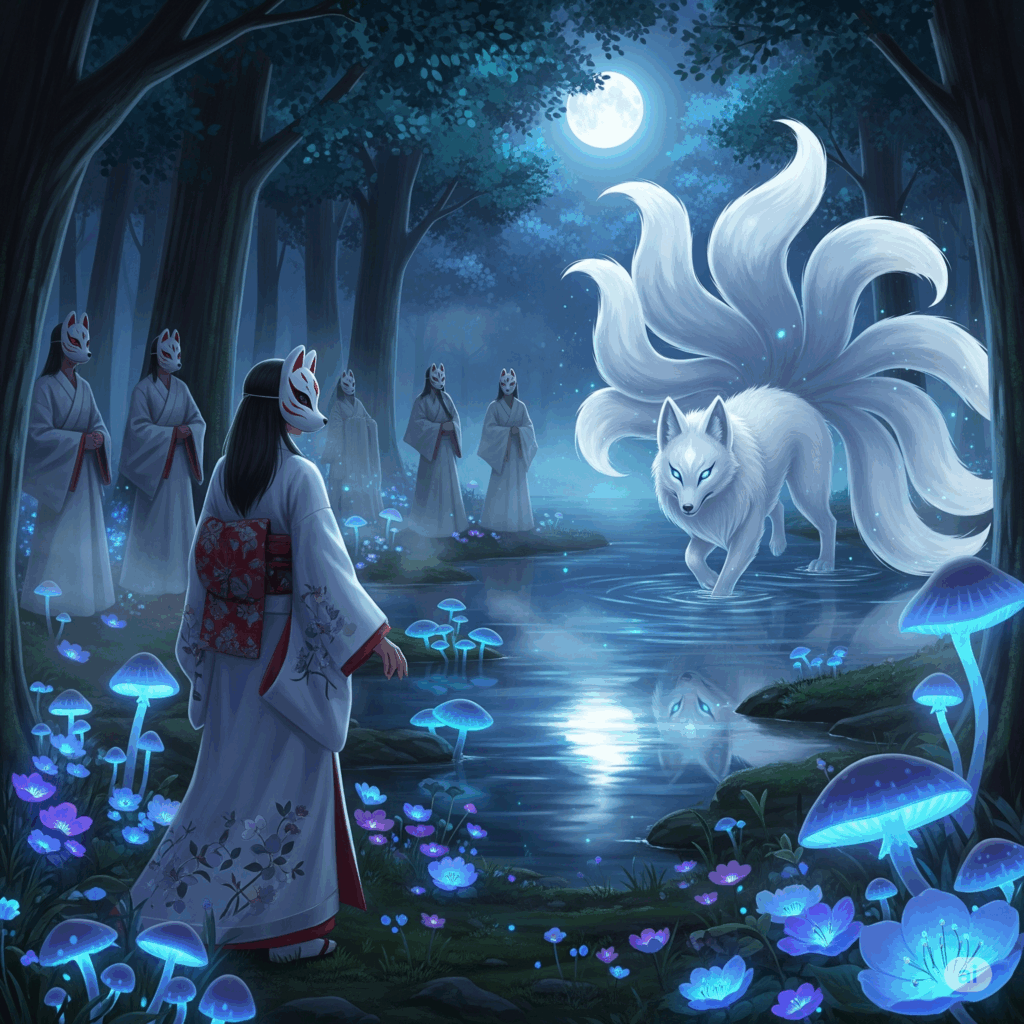

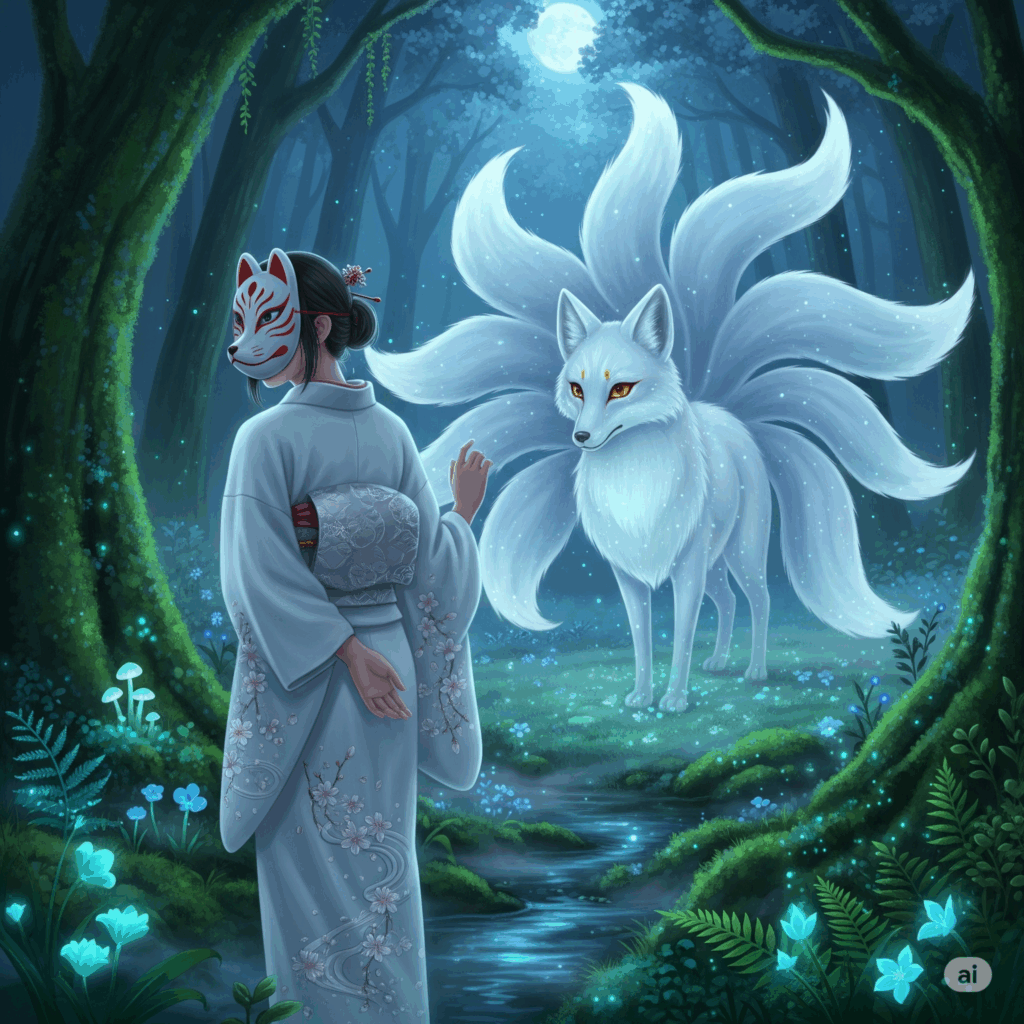

アクセントに、AIに作ってもらったイラストを挿入します。

『狐の嫁入り:境界の森』

夏の夕暮れ、小さな山里に、蛍が舞い始めた頃。今年も「狐の嫁入り」の季節が巡ってきた。古くから伝わるこの神秘的な儀式では、美しい花嫁に扮した狐の行列が、月明かりの下を静かに進む。だが、それは単なる祭りではない。ある者は、真の狐が人間に化けて行列に加わると囁き、またある者は、人の魂が狐に誘われると信じていた。今年、その花嫁役に選ばれたのは、里長の孫娘である17歳の葵だった。

葵は物心ついた頃から、この祭りに憧れを抱いていた。祖母から聞かされる狐の嫁入りの物語は、いつも彼女の心を捉えて離さなかった。しかし、いざ自分がその大役を任されるとなると、期待とは裏腹に、胸の奥には得体の知れない不安がよぎる。祭りが近づくにつれて、彼女は奇妙な夢を見るようになった。夢の中では、白無垢を纏った自分が、見慣れない森の中をさまよっている。そして、いつも同じ声が聞こえるのだ。「おいで…おいで…」その声は、甘く、誘惑的で、抗いがたい魅力を帯びていた。

祭りの夜。葵は白無垢に身を包み、狐の面をつけた。ひんやりとした面の感触が、彼女の顔の輪郭をぼんやりとさせる。鏡に映る自分は、まるで別の生き物のようだった。その瞳の奥には、どこか遠い、人間離れした光が宿っているように見えた。里の人々の視線が彼女に注がれるのを感じるが、その視線はどこか遠く、祭りの熱狂の中に溶け込んでいくようだった。人々の顔が、狐の面のように見えたり、逆に面の向こうに人の顔が透けて見えるような、奇妙な感覚に襲われた。

行列は、提灯の柔らかな光に照らされて、山道をゆっくりと進んでいく。太鼓と笛の音が、静かな夜に響き渡る。その音色は、どこか遠い昔から聞こえてくるようで、葵の心を鎮めていく。しかし、その音の中に、時折、彼女だけが聞き取れる、囁くような声が混じるのを感じた。「おいで…こちらへ…」その声は、彼女の夢に出てくる森の奥から聞こえる声と酷似していた。そして、道の両脇から、無数の光る瞳がこちらを見つめているのを感じた。それは蛍なのか、それとも、別の何かなのか…。

道の途中、石造りの古い祠の前で、行列は一度立ち止まった。祠には、かつてこの里を旱魃から救ったという狐の神が祀られている。葵は静かに手を合わせ、里の平和と豊穣を願った。その時、ひゅるりと風が吹き、鈴の音がチリンと鳴った。その鈴の音は、まるで彼女の心臓の鼓動と同期しているかのように、強く響いた。そして、祠の奥から、甘く、誘うような花の香りが漂ってきた。その香りは、彼女の意識を、より深く、夢の世界へと引きずり込んでいくようだった。祠の影から、しなやかな影が、一瞬だけ姿を現したように見えた。

鈴の音が、ふと途切れた。提灯の光が、唐突に揺らぎ、消えかける。葵は息をのんだ。周囲の景色が、まるで水彩画のように滲み始め、色彩が薄れていく。人々のざわめきも、太鼓の音も、笛の音も、遠のいていった。気づけば、彼女は独り、見慣れない森の中に立っていた。高く伸びた木々は、夜空を覆い隠し、月の光も届かない。地面には、見たことのない奇妙な花が、淡く光を放っていた。そこは、夢で見た森と寸分違わぬ場所だった。

「おいで…」再び、あの声が聞こえた。今度は、すぐそばから。葵は、声に導かれるように森の奥へと足を踏み入れた。足元の小石は宝石のように輝き、苔むした岩からは、仄かな燐光が立ち上っていた。不安よりも、不思議な高揚感が彼女を満たしていく。どれくらい歩いただろうか。道の先に、かすかな光が見えた。光の源は、静まり返った湖だった。湖面は満月を完璧に写し出し、その湖畔には、白い着物を着た影がいくつも立っている。それは、狐の面をつけた人間たち…いや、人間ではない。彼らの動きはしなやかで、どこか動物じみている。彼らは、葵を見つけると、一斉に振り返り、狐の面の奥から、琥珀色の瞳が覗いていた。

その時、一際大きな狐の影が、湖の向こうから現れた。それは、まさしく絵巻物に出てくるような、威厳ある白い狐だった。九つの尾が、ゆったりと夜風に揺れている。白い狐は、葵の前にゆっくりと歩み寄り、その琥珀色の瞳で、じっと彼女を見つめた。葵は、恐れよりも、なぜか懐かしさを感じた。

白い狐は、口を開いた。人の言葉ではなかったが、その声は、葵の心に直接響いてきた。「よく来たな、我らの花嫁よ。」葵は驚き、戸惑った。花嫁?自分はただ、祭りの役割を演じていただけではなかったのか?白い狐は、彼女の心の動揺を読み取ったかのように、さらに語りかける。「お前は選ばれし者。人と妖(あやかし)の狭間に立つ者。故に、ここへ招かれた。」白い狐は、九つの尾の一本を、そっと葵の白無垢の袖に触れさせた。その瞬間、葵の身体に、温かく、そして、どこか古めかしい力が満ちていくのを感じた。

しかし、その幸福な感覚は、長くは続かなかった。白い狐の背後に、ゆっくりと闇が広がっていく。そして、遠くから、何かを呼ぶ声が聞こえ始めた。それは、里の人々の声だった。「葵!葵!」

白い狐の琥珀色の瞳に、深い悲しみが宿るのが見て取れた。まるで、大切なものを手放したくないかのように、白い狐は一歩、また一歩と葵に近づいた。

「戻らねばならぬのか…」白い狐の声が、嘆きのように響いた。 葵は、自分の心が二つに引き裂かれるような感覚に襲われた。里に戻りたいという思いと、この不思議な世界に留まりたいという思いが、激しくぶつかり合う。 「里の皆が、私を待っています…」葵は、震える声で答えた。 白い狐は、葵の顔をじっと見つめ、その九つの尾が、まるで別れを惜しむかのように、ゆっくりと揺れた。 「お前は、この世界の光。去り難い…だが、人の世には、お前の役目があるのだろう。」 その言葉には、諦めと、しかし深い愛情が込められていた。白い狐は、葵の頬にそっと鼻先を寄せた。その冷たい感触が、葵の心を締め付けた。 「いつか、また…」葵は、無意識のうちに呟いていた。 白い狐は、その言葉に、わずかに瞳を輝かせたように見えた。

「時は来た。お前は戻らねばならぬ。だが…我らは、常にここにいる。そして、お前の中に、我らの印は残るだろう。」

白い狐が尾を振ると、湖面に波紋が広がり、景色が歪み始めた。狐の面をつけた者たちが、ゆっくりと後退していく。葵は、思わず手を伸ばそうとしたが、その手は空を切った。白い狐の姿が霞み、その瞳が、まるで別れを惜しむかのように、最後まで葵を見つめ続けた。周囲の光が再び薄れ、色彩が戻っていく。遠のいていたはずの太鼓の音と笛の音が、徐々に大きくなってきた。

気づけば、葵は山頂の社に立っていた。行列は、無事に社に到着していたのだ。人々は歓声を上げ、彼女を温かい眼差しで見つめている。葵は面を外し、安堵と達成感に包まれた。だが、彼女の心の中には、確かにあの不思議な森での出来事が刻まれていた。それは、単なる夢ではなかった。彼女の瞳の奥には、ほんのわずか、狐のような輝きが宿っていた。そして、その輝きは、祭りが終わった後も、決して消えることはなかった。

それ以来、葵は以前よりも動物の気配に敏感になり、夜の森の奥から聞こえる声に、無性に惹かれるようになった。満月の夜には、無意識のうちに、白無垢の夢を再び見るようになった。夢の中の森は、以前よりも鮮明で、まるで実際にそこにいるかのように感じられた。彼女は本当に、狐の花嫁を演じただけなのだろうか?それとも、あの夜、あの境界の森で、何か別のものが、彼女の中に宿ったのだろうか?里の古い言い伝えが、彼女の耳元で囁く。「狐の嫁入りは、人と妖の境を曖昧にする…」。そして、葵は知っていた。自分は、もうあの夜の自分とは違う。彼女は、二つの世界を知る者となったのだ。白い狐の別れを惜しむ瞳が、今も彼女の心に焼き付いていた。

終わり

今までと比較すると、かなり大作だな。

短くしてもらえないのか?

うん。できないみたい。

ちなみにプロンプトは、

・ストーリーはとてもいいのですが、もう少し不思議な物語にしてください。

・字で書いてください。

・もっと不思議な物語にしてください。

・一度不思議な世界に行き、戻ってくるストーリーにしてください。

・とてもいいです。1000文字程度にまとめてください。

・白い狐が葵を手放したくない感じを出してください。

・帰らなければならない葵と、返したくない狐のやりとりをいくつか追加してください。

というのを経て、物語ができたよ。

わがままなクレーマーの要望数と同じだな。

以下、広告です。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a7c968c.cc22f5cd.4a7c968d.9b212f46/?me_id=1376027&item_id=10109483&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flavett-shop%2Fcabinet%2F3000%2F3qy-b0b6txgcvk_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a7c97b8.b4c83fc1.4a7c97ba.bbe85a06/?me_id=1196089&item_id=10004483&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkishi-gum%2Fcabinet%2Fwrdns20020.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a7c9896.1b4a68c6.4a7c9897.b263eca2/?me_id=1270381&item_id=10000670&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyushoudo%2Fcabinet%2F02290457%2F02861303%2Fimgrc0111438150.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)